“La vida puede ser elástica/ si se sabe

escuchar” (Olvido García Valdés)

Penúltimo danzante.

Ediciones La Baragaña. 2013.

Nada

voy a decir de la génesis de este poemario que no haya sido reseñado por Luis

Muñiz en el exordio al libro. Allí, el umbral y los gestos; el qué, el cuándo y

el cómo de un libro maduro, con los ladrillos de la casa, el paso del tiempo, el

ejercicio muscular, las travesías

vitales, las raíces en forma de certezas. Libro de balances. De objetos, mapas,

poetas nombrados en ofrenda, músicas privilegiadas. Fotografías que condensan

por qué somos aquellos que nos aman. También la resistencia o como diría

Octavio Paz “la actividad poética revolucionaria por naturaleza”. La

indignación contra lo que viene de fuera, la bastardía de un poder político y

económico: “levanté la voz/ empleé mi tiempo”; “habrá que decirlo/ hay que

ahogarse/ introducir la cabeza hasta el lecho de un río”. Hay rabia ante estos

“tiempos que corren”, un pulso con la mezquindad de quienes gobiernan; la

perversión del lenguaje.

Al

poeta, la vida lo colocó “en el lado de la muerte”: en Ullán, mira la muerte;

en su cuerpo, la mirada sobre sí y su fisicidad en forma de espasmo, mira la

muerte; en la orfandad que desarraiga a quienes amamos, mira la muerte. Y con

ella el trote de la melancolía (Roque

Dalton), “recuerdos como relámpagos”, “las cuentas del alma”. Y dialoga.

Consigo, un yo que se desdobla, una intimidad que se comparte con ese otro en

que a veces nos encarnamos, como individuo y como metonimia de lo humano. Habla

de sí para comunicarse con los demás; habla a los demás, para saberse. La

perspectiva de tercera persona que se agarra al primer verso, el él, el otro:

“el miedo a la crónica ya quiere que escriba en tiras”, comparte con los versos

el punto de vista de la primera persona, el monólogo, el dicente, voz y persona:

“leo miradas expuestas en Rimbaud”. El yo que casi siempre se anega del

nosotros: “en caso de ausencias hablamos para encender la noche”.

Quizá

sin ese hormigueo, anuncio de lo pudo haber dejado de ser, no hubiera existido

este libro que hoy celebramos, esta suerte de “tiempo de elegías”. Escribe

Olvido García Valdés: “la cadena en que la muerte bulle/ fiesta/ larvada donde

la vida prolifera”. Y Nandín como Pina Bausch “bailó sus sentimientos”, danzó

en otro ritmo, con otros movimientos, en un continuo; “también el alma si se

quiere reconocer tendrá que mirarse en otra alma” resuena Platón.

A

través del tamiz de lo real: los paisajes y los afectos. La vida se desplaza

desde lo que uno ha y no ha sido, hacia

el modo de la materia en que estamos hechos: de barro, finitos, mortales. Es

Ullán que irrumpe entre el desayuno, los titulares de prensa, un domingo de

lector aparentemente cualquiera; que contagia, que conmueve, que azota: “[…] de

nuevo pensé de ti un contagio/una influenza en el ingenio oscuro de la

endogamia”.

Una

técnica muere y renace otra. Versos en tiras, sin pausa, anárquicos de la

estrofa, manchas de tinta en minúsculas; rebeldía a las formas, mundos creados

a la orilla de un aura distinta. Furor y brecha. De sus libros publicados, este

es su poemario del Tiempo: “se sabe que hay un tiempo/que discurre/por detrás

del conocido/ un tiempo nutricio/vegetal…”.

Fernando

Menéndez se ve, en una suerte de autorretrato, a sí mismo como “un gran simio

que llora por las vetas de una canica”, que sabe que “la palabra tiene en la palabra

su mayor enemiga”; es viajante “en cercanías”, caminante de paisajes urbanos y

de “vena hinchada en la sien, herencia paterna de que el exceso se vuelve

euforia”. Asumiéndose, en sus versos, realiza la acrobacia, tratando, acaso, de

suspender el tiempo, y con ello la realidad.

Se

fija en un punto intermedio de la vida para contemplar. En esa confederación de almas, las hay dentro

del poeta idas: “ovidio antonio senén se apretaban como cachorros/años después

enseñan/ íbamos a una playa…/ conocí aquel verano muchas playas/ un nivel de

vida/”. O: “mi abuela regresaba tiesa/ inocente/ glotona a los ojos de su hijo/

el porvenir lo fiaba a su nieto…”. Hay

otras recogidas en el fondo de una cámara, hechas papel. Estampas de edades

pasadas, en su sangre, en su intimidad, “con las espaldas cargadas de memoria/

si no es llevarla a la espalda los recuerdos no deben verse”. El poeta,

consciente de la mudanza, ordena los sucesos, secuencia el antes y el después,

la infancia, el barrio, la familia y las ceremonias de cuando niño entre

amigos, en la biología y en la carne elegida; se siente, así, parte de un

tiempo que corre: “todavía no puedo decir lo hecho está hecho/. Cito: “… que el

río no ha llegado aún a su desembocadura/ restan deltas/ la mezcla con lo

salobre/ la sucesión de los días”.

La

memoria se adhiere a los rostros de infancia, a las liturgias domésticas, a la

atmósfera de eso que es y fue y será casa; al tiempo de una madre, también un

día niña, que clasifica los paños y canta; al tiempo de un padre en su

mecedora.

Por

efecto de la edad la vida nos hace pliegues. Un tiempo ya ido, incontestable,

pasado que se cifra en las cosas, solo sobrevive el objeto; la imagen que lo

fija; la voz que lo rescata: “qué cosa esos bordes ondulados de algunas

fotos/cómo anticipar el paso del tiempo cuando aún no habíamos llegado a nada”.

A

pesar del amor al padre, la estructura descansa en el matriarcado. Agua que fluye,

cuerpo femenino, río y delta. Más allá del puro tránsito calamos en los ojos,

en la voz y en las manos de nuestra madre: “madre por madre quién viera la mía

(…)/cantaba en cuanto yo volvía del sueño/ nandín dormiste…”; en el silencio y

el espacio que rodea un vacío: “flor de barrio/ hermanito/la calle río sella

tiene dos márgenes/ late despacio como una vieja arteria/ yo viví en la parte

izquierda”. Somos en el padre cuya presencia en objetos, palabras, costumbres, araña

el poemario. Somos en el amor de una Roma eterna. En las noches de música,

disfraces, locuacidades que se pisan la palabra, turnos imposibles. En los

aires de los ochenta donde un grupo de jóvenes solares serían futuros adultos

poetas. En la carta a un amigo en un Curso

de defensa personal. En el jazz que cala por dentro, la música que se cuela

semánticamente por entre los versos, nominal o de género: “transporto en una

petaca/como el agua/la música…”. En las lecturas, las fuentes poéticas, las

bibliotecas. En los “objetos perplejos”, las aficiones y sus mitos (fútbol,

minutos de descuento, Pep, el astro argentino; el cine, Godard siempre Godard);

las personas con las que nos cruzamos cada día y que forman un mapa afectivo:

los viajeros del tren, quien nos vende pan, la mujer que amamanta, la chica que

se pinta demasiado…

Nombres

propios, vidas, símbolos, efigies, figuras. Tablas de persiana que al cortar la

continuidad de la luz nos ofrecen los rayos. Más arrebato que corsé. Es

Fernando Menéndez quien explica la intención de su poética: “aceptar que la

escritura llega de la urgente necesidad de ser barroco/cumplir lo suficiente

para dejar restos en el plato sin gravedad que me sancione/ conseguir el gesto

y la memoria suficientes//el respeto al fin y al cabo”.

Sus

ritos, sus ceremonias, los garfios que lo prenden. Testimonio por donde se

sumió un día la posibilidad de una nada. Grávido, escéptico, honesto, benévolo,

agradecido y generoso, el diario de un yo que nació en verso. Musicalidad,

altos y bajos, silencio. Libro de ritmo. Colores urbanos, lenguaje escogido. Los

poemas se visten de una sintaxis rápida, lúcida, imán de matices. Tiempo de

congestión. Más nominal que verbal: fijas fotografías que prescinden de

acciones y procesos. Huidobro, Carver, Borges. Y Cortázar.

Hay

razones, muchas, para leer a Fernando Menéndez, que tiene el don y su

responsabilidad. En trayectoria (Historias

somalíes, El habitante de las fotografías, Un hombre por venir y Porque no

poseemos), y en este poemario de aquel que aún danza. Quizá sea este libro,

que no llega a la cuarentena de poemas, su liquen más personal. Intimidad

distanciada, pero intimidad.

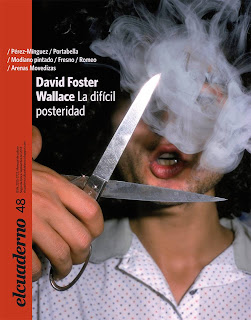

[Publicado en El Cuaderno: Mensual de cultura, número 48, septiembre de 2013]

No hay comentarios:

Publicar un comentario